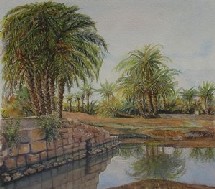

L'oasis de Douz, dans le Sud tunisien, ouvre une grande porte touristique sur le Sahara. Ici, les hôtels s'alignent non pas en front de mer mais en front de désert, en forme de forteresse traditionnelle, couleur sable, avec vue imprenable sur la dune. Au pied des murs qui entourent ces établissements luxueux, dotés chacun de deux ou trois piscines, des chameliers et leurs bêtes souvent faméliques attendent le chaland. Tewfik, Bédouin de 36 ans, s'est installé dans une petite cahute en paille. Il a fait deux ans d'études de physique-chimie à l'université de Sousse. Aujourd'hui, il vend des roses des sables et regarde, perplexe, l'oasis se transformer. Au début du siècle, il y avait là quelques bâtiments et une population essentiellement nomade. A présent 27 000 habitants, tous sédentaires. «Ici, il y a vingt ans, personne n'avait la télé, le réfrigérateur. Aujourd'hui, matériellement, les habitants vivent mieux, mais ils pensent beaucoup à l'argent», relève Tewfik. L'une des raisons majeures de cette métamorphose : le gouvernement a choisi Douz pour développer le tourisme saharien. Au coucher du soleil, les derniers touristes déguisés en Bédouins descendent de leurs dromadaires, ravis. Le désert se vide. Restent les sacs en plastique et un quad (moto à quatre roues) tonitruant. «L'autre jour, des Français sont arrivés avec 200 quads pour une virée dans les dunes.» Mais il y a aussi les 4 x 4, les motos. L'immensité donne un sentiment d'impunité et le vent semble effacer les traces. Pas toutes.

Un écosystème artificiel et très fragile

«On a reproduit dans les oasis le système balnéaire. Mais celui ci ne peut se développer dans ces écosystèmes fragiles», constate Adeline Cézeur, qui a passé plusieurs mois à Douz pour un master en «tourisme et environnement» et qui prépare une thèse de doctorat sur le sujet. Vitrine du développement touristique tunisien, les oasis sont aussi devenues un terrain privilégié pour les chercheurs en économie, en agronomie ou en écologie . Depuis 2002, Adeline Cézeur a pu constater de visu l'affaissement de la fameuse dune d'Offra, joyau de l'oasis, qui ressemblera bientôt davantage à une autoroute qu'à un tas de sable. La barre d'hôtels stoppe le vent et le sable ne vient plus se bloquer contre la dune. Et sur ce qu'il en reste, trônent quelques troncs de palmiers complètement déplumés. Les Tunisiens interrogés restent vagues : «Ils étaient vieux.» Il est plus probable qu'ils meurent de soif suite à l'abaissement du niveau de la nappe souterraine.

L'oasis est un milieu fragile. C'est un écosystème artificiel, une création de l'homme qui a su exploiter des sources artésiennes ou des nappes souterraines pour développer une agriculture frugale. Or, cet univers est aujourd'hui soumis aux pressions conjuguées de la démographie, de l'agriculture et du tourisme de masse. Ainsi, à Douz, les autorités ont donné des lots aux nomades pour les sédentariser, et l'oasis s'est étendue, les dattes rapportant bien, surtout les célèbres Deglet Nour. Mais les palmiers consomment beaucoup d'eau. Dans le Sud tunisien, à Gabès et à Nefta, les sources se sont taries. Certes, la Tunisie récupère de façon exemplaire les eaux de pluie : «Seules 5 % des eaux retournent à la mer, il y a très peu de déperdition», observe l'agronome Antoine Cornet, directeur de recherches et responsable en Tunisie de l'IRD (Institut de recherche pour le développement, basé à Paris). Mais le pays est obligé de pomper dans les nappes fossiles pour les besoins croissants des palmiers, des habitants et des vacanciers.

Un peu partout, d'étranges bâtiments rectangulaires nimbés de vapeur d'eau ont poussé : les tours de refroidissement. L'eau qui vient de grandes profondeurs parfois 2 000 mètres peut atteindre 80 °C. Elle redescend du haut de la tour par les escaliers en branches de palmiers qui ralentissent sa course et lui permettent de rafraîchir. «Mais cette eau, c'est comme le pétrole, poursuit Antoine Cornet. Elle ne se renouvelle pas ou très peu, et un jour la nappe se tarit. D'autre part, comme elle est présente dans le sol depuis des milliers d'années, des sels sont descendus dans la nappe. Celui que l'on consomme mais aussi du fluor, de l'arsenic... On a vu des cas dans une zone aride du Mexique où le bétail mourait, les enfants naissaient idiots. C'était dû à l'arsenic. Il a fallu arrêter de pomper et la région redevient aujourd'hui un désert.»

Surveiller le niveau et la qualité des nappes souterraines est donc la clé de l'avenir des oasis. Où en sont-elles en Tunisie ? Mystère. Les hôtels ont leur propre forage, on sait qu'il en existe beaucoup de clandestins. Un doctorant qui a voulu faire une thèse sur la présence de fluor dans l'oasis de Gabès n'a pas pu avoir accès aux données hydrologiques. L'eau est un secret d'Etat. Elle est, comme partout en milieu désertique, le problème numéro un. Aggravé par le tourisme, une industrie livrée jusqu'ici à la seule logique économique. Témoin, le nouveau golf de Tozeur, l'une des plus célèbres oasis du monde, au nord-ouest de Douz. Un «scandale» dénoncé jusque dans le Guide du routard. «D'un point de vue strictement économique, c'est tout à fait rationnel, explique Jean-Paul Minvielle, chercheur en économie à l'IRD à Sousse, spécialisé dans l'environnement et le tourisme. Les touristes ne passent en moyenne qu'1,2 nuit dans l'oasis. Le golf devrait les amener à y rester cinq ou six nuits, surtout en hiver, attirés par cette région où il ne pleut quasiment jamais. Les autorités ont construit une station d'épuration et affirment que les eaux consommées par les hôtels serviront à arroser le golf. Si ça marche, c'est positif.» Impossible, toutefois, de savoir si le système fonctionne ainsi. Toujours est-il qu'un an après son «inauguration», le golf n'est toujours pas ouvert et a piètre allure avec ses quelques carrés de verdure au milieu d'un désert.

Un facteur de déséquilibre environnemental

Et la Tunisie poursuit sa course au vacancier. Misant dès les années 60 sur le tourisme comme moteur de développement, elle est vite devenue la première destination du Maghreb. L'essor fut spectaculaire et dynamisant. Des marchands de tapis de Kairouan se lancèrent dans l'hôtellerie pour écouler leurs marchandises, «Tunisie porcelaine» fut créée par un hôtelier qui équipa ses établissements avec sa vaisselle, puis connut un succès international. Mais ce tourisme de masse, concentré sur le littoral, s'essouffle. Même s'il emploie 12 % de la population, le taux d'accroissement annuel du secteur, qui était de 10,5 % entre 1987 et 1995, est tombé à 5,5 % entre 1995 et 2005. Ils étaient un million d'Allemands à venir remplir les plages jusqu'en 2001, ils ne sont plus que 560 000, à cause des attentats mais aussi de la concurrence de la Croatie, par exemple, jugée plus sûre. Les voyagistes ont beau casser les prix, tenter d'attirer une clientèle moins exigeante et moins fortunée (celle des pays de l'Est ou des voisins libyens, algériens), ils remplissent difficilement les centaines d'hôtels dont beaucoup vieillissent mal. Aussi ont-ils décidé de diversifier leurs «produits» en proposant des destinations sahariennes.

Les bouleversements dus au tourisme affectent aussi l'environnement social, constate Adeline Cézeur : «A Douz, la coupure est très nette entre les générations, entre les plus vieux attachés à la terre et une majorité de jeunes qui ne veulent plus travailler dans les palmeraies. En effet, le gain d'argent est plus aisé dans le tourisme, et l'activité agricole en souffre.» Chez les chameliers, le climat est également tendu. A Zaafrane, à quelques kilomètres de Douz, 400 chameliers attendent les cars de touristes dans une ambiance crispée : les guides touristiques tunisiens salariés des tour-opérateurs dictent leurs lois, arrêtant les bus là où les chameliers acceptent leurs conditions. Résultat : si le touriste paye 15 dinars un tour de dromadaire, le chamelier n'en touche que 3 ou 4 après les taxes, l'essentiel allant au guide. Certes, dans les oasis touristiques, le niveau de vie s'est amélioré, avec la création de stations d'épuration, de services d'assainissement, de routes en bon état...

Le tourisme de masse dans l'impasse ? Les autorités n'hésiteront pas à manier le concept à la mode de «tourisme durable» tout en cherchant à augmenter les recettes. Pourtant, d'autres pays ne cachent pas les difficultés. Au Maroc, le directeur de l'aménagement du territoire a sonné l'alerte, en mars dernier, sur l'assèchement des oasis, dénonçant pêle-mêle la multiplication des pompages, des golfs et le développement du tourisme. Personne, en Tunisie, n'oserait en dire la moitié.

Un écosystème artificiel et très fragile

«On a reproduit dans les oasis le système balnéaire. Mais celui ci ne peut se développer dans ces écosystèmes fragiles», constate Adeline Cézeur, qui a passé plusieurs mois à Douz pour un master en «tourisme et environnement» et qui prépare une thèse de doctorat sur le sujet. Vitrine du développement touristique tunisien, les oasis sont aussi devenues un terrain privilégié pour les chercheurs en économie, en agronomie ou en écologie . Depuis 2002, Adeline Cézeur a pu constater de visu l'affaissement de la fameuse dune d'Offra, joyau de l'oasis, qui ressemblera bientôt davantage à une autoroute qu'à un tas de sable. La barre d'hôtels stoppe le vent et le sable ne vient plus se bloquer contre la dune. Et sur ce qu'il en reste, trônent quelques troncs de palmiers complètement déplumés. Les Tunisiens interrogés restent vagues : «Ils étaient vieux.» Il est plus probable qu'ils meurent de soif suite à l'abaissement du niveau de la nappe souterraine.

L'oasis est un milieu fragile. C'est un écosystème artificiel, une création de l'homme qui a su exploiter des sources artésiennes ou des nappes souterraines pour développer une agriculture frugale. Or, cet univers est aujourd'hui soumis aux pressions conjuguées de la démographie, de l'agriculture et du tourisme de masse. Ainsi, à Douz, les autorités ont donné des lots aux nomades pour les sédentariser, et l'oasis s'est étendue, les dattes rapportant bien, surtout les célèbres Deglet Nour. Mais les palmiers consomment beaucoup d'eau. Dans le Sud tunisien, à Gabès et à Nefta, les sources se sont taries. Certes, la Tunisie récupère de façon exemplaire les eaux de pluie : «Seules 5 % des eaux retournent à la mer, il y a très peu de déperdition», observe l'agronome Antoine Cornet, directeur de recherches et responsable en Tunisie de l'IRD (Institut de recherche pour le développement, basé à Paris). Mais le pays est obligé de pomper dans les nappes fossiles pour les besoins croissants des palmiers, des habitants et des vacanciers.

Un peu partout, d'étranges bâtiments rectangulaires nimbés de vapeur d'eau ont poussé : les tours de refroidissement. L'eau qui vient de grandes profondeurs parfois 2 000 mètres peut atteindre 80 °C. Elle redescend du haut de la tour par les escaliers en branches de palmiers qui ralentissent sa course et lui permettent de rafraîchir. «Mais cette eau, c'est comme le pétrole, poursuit Antoine Cornet. Elle ne se renouvelle pas ou très peu, et un jour la nappe se tarit. D'autre part, comme elle est présente dans le sol depuis des milliers d'années, des sels sont descendus dans la nappe. Celui que l'on consomme mais aussi du fluor, de l'arsenic... On a vu des cas dans une zone aride du Mexique où le bétail mourait, les enfants naissaient idiots. C'était dû à l'arsenic. Il a fallu arrêter de pomper et la région redevient aujourd'hui un désert.»

Surveiller le niveau et la qualité des nappes souterraines est donc la clé de l'avenir des oasis. Où en sont-elles en Tunisie ? Mystère. Les hôtels ont leur propre forage, on sait qu'il en existe beaucoup de clandestins. Un doctorant qui a voulu faire une thèse sur la présence de fluor dans l'oasis de Gabès n'a pas pu avoir accès aux données hydrologiques. L'eau est un secret d'Etat. Elle est, comme partout en milieu désertique, le problème numéro un. Aggravé par le tourisme, une industrie livrée jusqu'ici à la seule logique économique. Témoin, le nouveau golf de Tozeur, l'une des plus célèbres oasis du monde, au nord-ouest de Douz. Un «scandale» dénoncé jusque dans le Guide du routard. «D'un point de vue strictement économique, c'est tout à fait rationnel, explique Jean-Paul Minvielle, chercheur en économie à l'IRD à Sousse, spécialisé dans l'environnement et le tourisme. Les touristes ne passent en moyenne qu'1,2 nuit dans l'oasis. Le golf devrait les amener à y rester cinq ou six nuits, surtout en hiver, attirés par cette région où il ne pleut quasiment jamais. Les autorités ont construit une station d'épuration et affirment que les eaux consommées par les hôtels serviront à arroser le golf. Si ça marche, c'est positif.» Impossible, toutefois, de savoir si le système fonctionne ainsi. Toujours est-il qu'un an après son «inauguration», le golf n'est toujours pas ouvert et a piètre allure avec ses quelques carrés de verdure au milieu d'un désert.

Un facteur de déséquilibre environnemental

Et la Tunisie poursuit sa course au vacancier. Misant dès les années 60 sur le tourisme comme moteur de développement, elle est vite devenue la première destination du Maghreb. L'essor fut spectaculaire et dynamisant. Des marchands de tapis de Kairouan se lancèrent dans l'hôtellerie pour écouler leurs marchandises, «Tunisie porcelaine» fut créée par un hôtelier qui équipa ses établissements avec sa vaisselle, puis connut un succès international. Mais ce tourisme de masse, concentré sur le littoral, s'essouffle. Même s'il emploie 12 % de la population, le taux d'accroissement annuel du secteur, qui était de 10,5 % entre 1987 et 1995, est tombé à 5,5 % entre 1995 et 2005. Ils étaient un million d'Allemands à venir remplir les plages jusqu'en 2001, ils ne sont plus que 560 000, à cause des attentats mais aussi de la concurrence de la Croatie, par exemple, jugée plus sûre. Les voyagistes ont beau casser les prix, tenter d'attirer une clientèle moins exigeante et moins fortunée (celle des pays de l'Est ou des voisins libyens, algériens), ils remplissent difficilement les centaines d'hôtels dont beaucoup vieillissent mal. Aussi ont-ils décidé de diversifier leurs «produits» en proposant des destinations sahariennes.

Les bouleversements dus au tourisme affectent aussi l'environnement social, constate Adeline Cézeur : «A Douz, la coupure est très nette entre les générations, entre les plus vieux attachés à la terre et une majorité de jeunes qui ne veulent plus travailler dans les palmeraies. En effet, le gain d'argent est plus aisé dans le tourisme, et l'activité agricole en souffre.» Chez les chameliers, le climat est également tendu. A Zaafrane, à quelques kilomètres de Douz, 400 chameliers attendent les cars de touristes dans une ambiance crispée : les guides touristiques tunisiens salariés des tour-opérateurs dictent leurs lois, arrêtant les bus là où les chameliers acceptent leurs conditions. Résultat : si le touriste paye 15 dinars un tour de dromadaire, le chamelier n'en touche que 3 ou 4 après les taxes, l'essentiel allant au guide. Certes, dans les oasis touristiques, le niveau de vie s'est amélioré, avec la création de stations d'épuration, de services d'assainissement, de routes en bon état...

Le tourisme de masse dans l'impasse ? Les autorités n'hésiteront pas à manier le concept à la mode de «tourisme durable» tout en cherchant à augmenter les recettes. Pourtant, d'autres pays ne cachent pas les difficultés. Au Maroc, le directeur de l'aménagement du territoire a sonné l'alerte, en mars dernier, sur l'assèchement des oasis, dénonçant pêle-mêle la multiplication des pompages, des golfs et le développement du tourisme. Personne, en Tunisie, n'oserait en dire la moitié.

Le Parfumeur

Le Parfumeur Le Parfumeur

Le Parfumeur